商品価格改定に関するお知らせ

よくあるご質問・お問い合わせ

お客様の声

教えて、先生!

β-カロテンってどんな栄養素?

伊藤園こだわりのにんじん「朱衣」にも多く含まれている栄養素「β-カロテン」。

β-カロテンの働きや、効率良く摂取できる調理法など、専門家に教えていただきました。

京都女子大学

家政学部食物栄養学科 准教授

管理栄養士、農学博士

桂 博美(かつら ひろみ)

京都女子大学卒、同大学大学院修士課程、大阪府立大学大学院博士後期課程終了後、高知県立高知女子大学助手、県立広島女子大学講師、京都女子大学短期大学部講師、京都女子大学家政学部講師を経て、2010年より現職。日本ビタミン学会評議員、日本給食経営管理学会評議員。

体内で必要な分だけビタミンAに変わる!

──にんじんなどに多く含まれるβ(ベータ)-カロテンとはどんな栄養素ですか?

植物がもっているオレンジ色の色素成分で、抗酸化作用があり、体内では必要に応じてビタミンAに変換されて働きます。ビタミンAは、薄暗いところでも見える「夜間視力」の維持や、外界からのバリア(防壁)である皮膚・粘膜を健康に保ち、免疫力の保持に貢献しています。ビタミンAになる主なカロテンの仲間は4種類ほどありますが、β-カロテンは、その中でも最も効率よく変換されるんですよ。

──必要に応じて、とはどういうことですか?

β-カロテンは、体内のビタミンAが少ないと、ビタミンAに変換されますが、逆に多いと変換されずに排出されるのです。

というのもビタミンAは、レバーや卵など動物性食品にも多く含まれますが、体内に蓄積されやすいため、摂りすぎると健康に悪影響を及ぼします。ところが、β-カロテンは必要な分しかビタミンAにならないため、摂りすぎにはなりません(サプリメント摂取の場合を除く)。

体内でビタミンAに変換され、

目、皮膚、粘膜の健康に役立ちます。

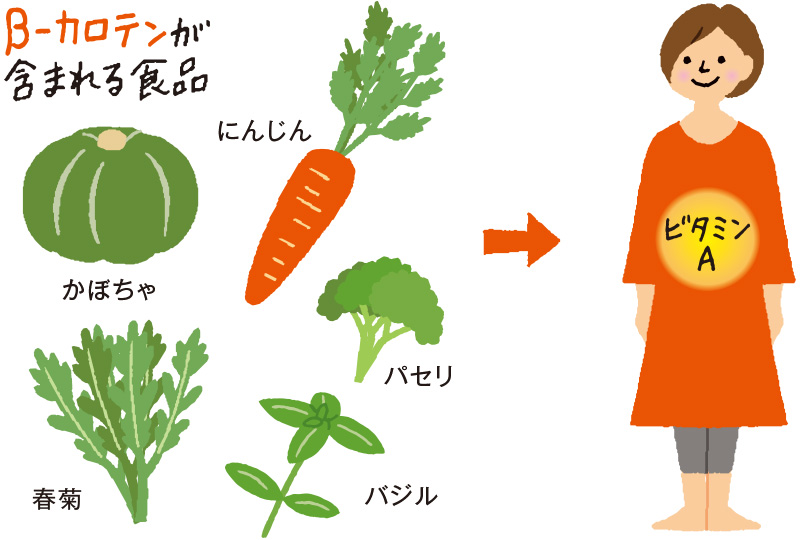

β-カロテンは、にんじんやかぼちゃ、パセリ、バジル、春菊などに多く含まれています。抗酸化作用があるほか、小腸から吸収されたβ-カロテンは必要に応じてビタミンAに変換され、「夜間視力」の維持や、皮膚や粘膜を健康に保つ働きがあります。

加熱すると吸収率アップ。油と摂るのがおすすめ

──にんじん以外に、β-カロテンを多く含む食品はありますか?

パセリやバジル、春菊などにもβ-カロテンは多いのですが、これらは一度にたくさんは食べられませんよね。料理に使いやすいものにかぼちゃもありますが、にんじんにはかないません。

──どのような調理法で摂るのがよいでしょうか?

β-カロテンは生で食べるよりも加熱したほうが、吸収が良くなります。野菜の細胞内で溶解し、吸収されやすくなるからです。

また、油と一緒に摂ることでも吸収されやすくなります。ただし、高温での加熱が長く続くと一部が壊れてしまうため、炒め物などにする場合は、なるべく薄く切って短時間で火が通るようにすることが大切です。

加熱したり、油と一緒に摂ったりすることで

吸収力がアップします。

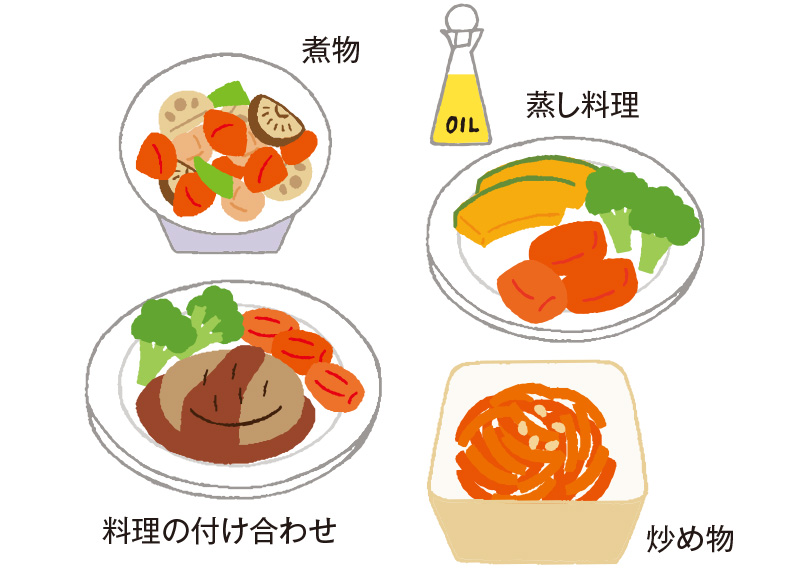

β-カロテンは生よりも加熱したほうが、吸収しやすくなります。また、小腸で油と一緒に吸収されるため、油で調理したり、油を使ったメニューと一緒に摂るのがおすすめです。

──ポイントは、「加熱」と「油」ですね。

必ずしも一つの料理として考えなくてもかまいません。一食の中で他のメニューに油が使われていれば大丈夫。例えば、ハンバーグの付け合わせをゆでたにんじんにしてもいいですね。蒸してオイルドレッシングをかけたり、いろいろな具材と炒め物にしたりと、にんじんはどんなメニューにも使いやすい食材だと思います。

ジュースやスムージーにする場合は、生よりも、ゆでたにんじんで作ったほうが効率良くβ-カロテンが摂れます。食事と一緒に摂ると、胃にとどまる時間を延ばせるので、さらに効果的ですよ。

季節を問わず安価で手に入るにんじんを、β-カロテン摂取に活用してみてください。

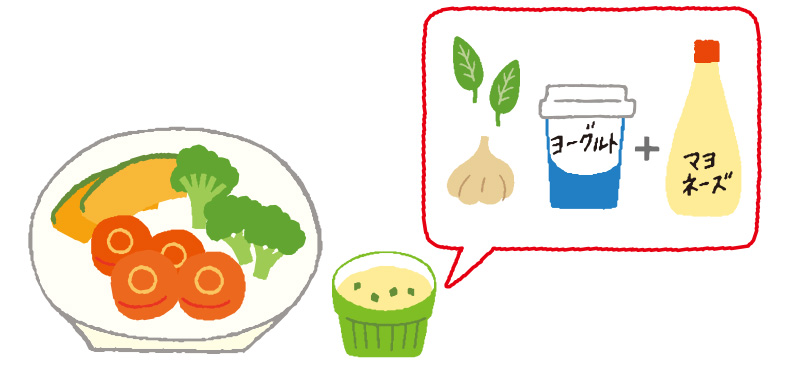

マヨネーズ&ヨーグルトソース

プレーンヨーグルトとマヨネーズを同量混ぜ合わせ、塩、こしょうで味を調えます。刻んだフレッシュハーブやおろしにんにくを加えると“ヨーロッパの香り”に。ゆでたにんじんに添えてみてください。