システムメンテナンスに関するお知らせ

お客様センター営業時間変更のお知らせ

よくあるご質問・お問い合わせ

お客様の声

教えて、先生!

骨量の減少は抑えられるの?

年齢とともに骨量は減少し、もろくなっていきます。転倒時の骨折を防ぐためにも、骨量の減少を抑え、骨を健康に保つにはどうすればよいのか、専門家に伺いました。

藤田医科大学病院

国際医療センター 教授

山王メディカルセンター

女性医療センター 医師

太田博明(おおた ひろあき)

慶應義塾大学医学部卒、米国ラ・ホーヤ癌研究所訪問研究員、慶應義塾大学医学部助教授、東京女子医科大学産婦人科主任教授を経て、2019年より現職。日本骨粗鬆症学会元理事長、日本抗加齢医学会監事。著書に『骨は若返る!―骨粗しょう症は防げる!治る!』(さくら舎)がある。

骨は3〜5年で作り替えられている!?

──そもそも骨とはどういった存在なのでしょう?

屋台骨という言葉があるように、骨は体を支える土台です。また、骨には内臓や脳を外部の衝撃から守る役割もあります。さらに最近の研究では、骨量の減少が認知機能や内臓の働きなど全身に影響を及ぼすことも判ってきました。

──丈夫でしなやかな骨を作るには、カルシウムをたくさん摂ればよいのでしょうか?

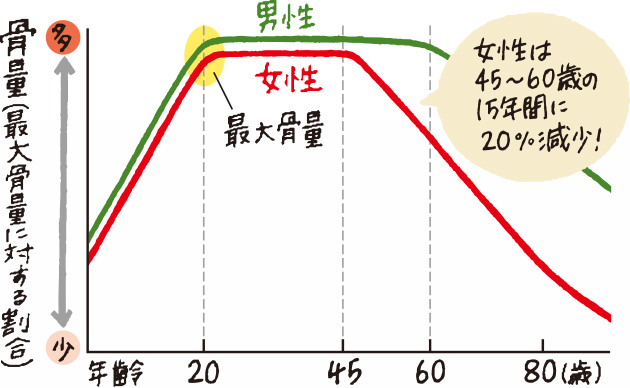

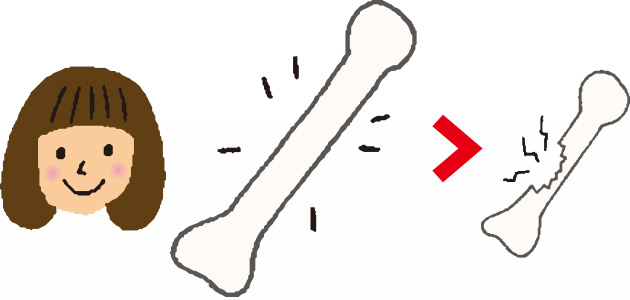

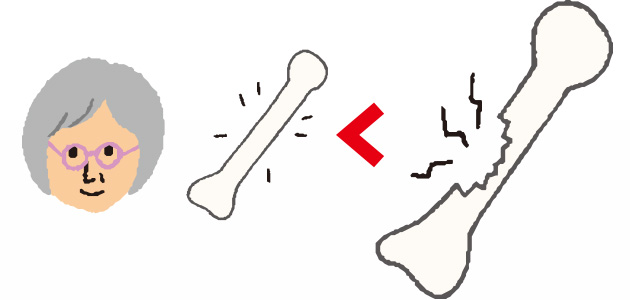

食事で摂ったカルシウムがどんどん蓄積して、骨が固くなるというイメージを持っている方は多いと思いますが、実は骨は常に作り替えられているのです。骨を壊す「破骨細胞」と骨を作る「骨芽細胞」の働きにより、大人では3〜5年ほどで全身の骨が入れ替わります。成長期は骨を作る働きが壊す働きを上回っていますが、20歳頃にピークを迎え、高齢期になると壊す働きのほうが強くなります。特に女性は、閉経期に女性ホルモンが急激に減少することで、骨量が大幅に低下してしまいます。

骨の健康を保つには、骨の材料となるカルシウムの摂取だけでなく、骨の生まれ変わりのサイクルを考慮した対策が必要です。

骨を作るより壊す働きが強くなるからです

-

-

骨量は20歳頃をピークに45歳ぐらいまでは維持されます。その後は男性、女性ともに減少しますが、特に女性は閉経後急激に下降します。

-

若い頃は骨を作る細胞が活発

-

高齢期は骨を壊す細胞が活発

若い頃は、骨を壊す「破骨細胞」より骨を作る「骨芽細胞」の働きが旺盛ですが、高齢期になると逆転し、骨量が減りやすくなります。

大豆イソフラボンが骨を壊す働きを抑える

──カルシウム以外にはどういった栄養素を摂ればよいですか?

まずはたんぱく質です。建物に例えると、カルシウムがコンクリート、たんぱく質は鉄筋にあたります。この2つがそろうことで、鉄筋コンクリートのように丈夫な骨になります。腸でカルシウムの吸収を高めるビタミンDや、カルシウムの骨への沈着を助けるビタミンK、カルシウムとともに骨の材料となるマグネシウムも積極的に摂りたい栄養素です。

また、大豆などに含まれるイソフラボンは、女性ホルモンに似た働きがあり、破骨細胞の働きを抑えてくれます。大豆製品はたんぱく質やビタミンK、マグネシウムなども多く含むので骨の健康維持には欠かせない食品です。

──食事以外にできる対策は?

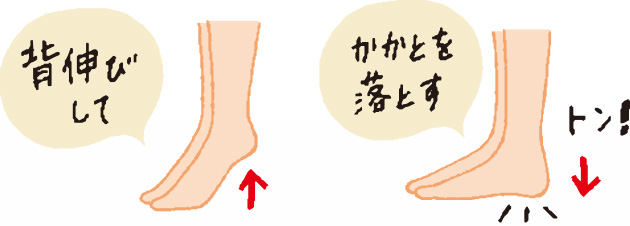

骨への刺激は骨芽細胞を活性化させてくれるため、生活のなかで適度に体を動かすことを心がけましょう。日光を浴びながらの散歩はビタミンDの合成にも役立ちますが、外出が難しい場合は、階段を降りることや、下のイラストでご紹介している「かかと落とし」がおすすめです。

──努力次第で骨量を増やすことはできるのでしょうか?

食事や運動によって骨量の減少を抑えることは可能ですが、ピーク時の骨量を超えることはありません。つまり若いうちになるべく骨量を多くしておくことが重要なのです。そういう意味では、お子さんやお孫さんを含めた家族全員で骨によい習慣を取り入れ、若い世代に骨の健康の大切さを伝えていくことも必要ですね。

骨の材料となる食事、刺激を与える運動、日光浴も大切です

-

-

運動

時間や場所を選ばず手軽にできる「かかと落とし」は、骨を作る「骨芽細胞」を活発にします。

-

日光浴

日光に当たると皮膚でビタミンDが合成されます。日光浴と運動を兼ねた散歩がおすすめです。

-

-

-

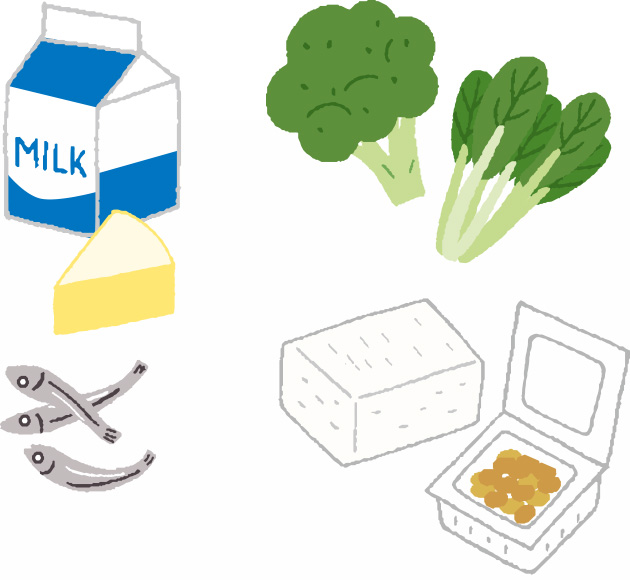

食事

カルシウムを多く含む牛乳・チーズなどの乳製品や、小魚、ビタミン・ミネラル類が豊富な野菜を意識して摂りましょう。イソフラボンが摂れる大豆製品も骨の健康には欠かせません。