�y���O���m�z�T�C�g���j���[�A���̂��m�点 2025�N11��13��(��)15:00�\��

�V�X�e�������e�i���X�Ɋւ��邨�m�点

�悭���邲����E���₢���킹

���q�l�̐�

�c��`�m��w

�Ō��Êw������

�������O

1980�N�A�c��`�m��w��w�����ƁB����w�@�C���B�č��}�E���g�T�C�i�C��w���������A�s���L���a�@���Ȉ㒷�A�������ȉȒ��A�c��`�m��w��w����������ȍu�t���o�āA2005�N��茻�E�B�����Ɂw���҂̗́x�i�t�H�Ёj�Ȃǂ�����B�����A���J�u���u���Ҋw�v���J�Â��Ă���B

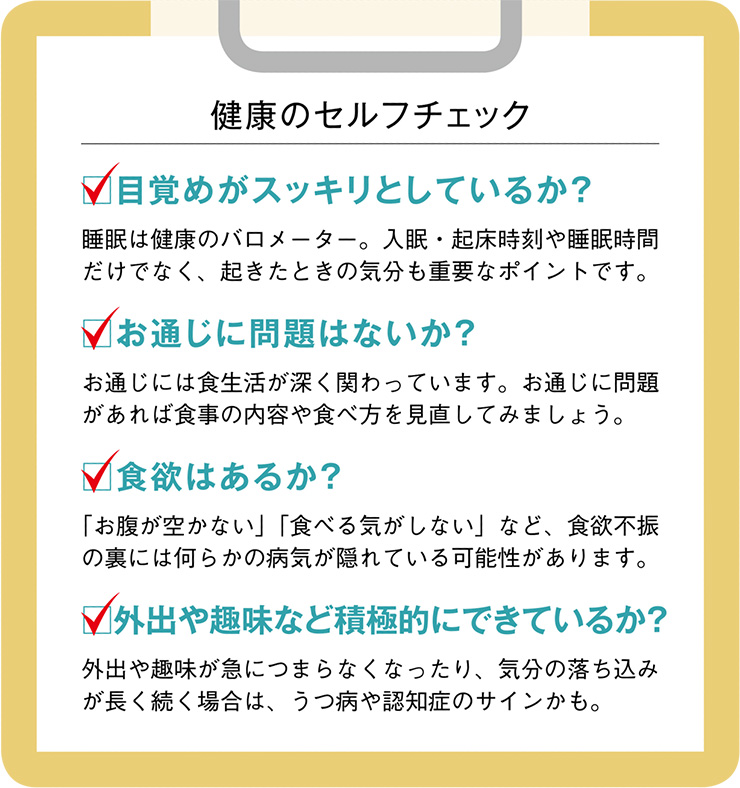

�a�C���������߂ɕK�v�Ȃ̂́A���҂��g�������Ă���́B����ȁu���Ҋw�v����Ă���������O�����ɁA���N�ێ��ɕK�v�Ȃ��Ƃ����������܂����B

�@�����ǂȂNj}���̕a�C��������������́A�a�C�ɂȂ�ƈ�t�̐f�f�ɏ]���Ď��Â���̂���ʓI�ł����B������ނɂ��Ă��A��p����ɂ��Ă��A��t�̌������Ƃ𒉎��Ɏ�邱�Ƃ��u�ǂ����ҁv�������̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A�������ⓜ�A�a�A�����ُ�ǂƂ����������K���a�������Ă��鍡�A���Â̏�͕a�@�̒������Ƃ͌���Ȃ��Ȃ�܂����B�ނ��땁�i�̐�����ʂ��āA���҂���{�l�������ɕa�C�ƌ��������A���N��ۂw�͂����邩���d�v�ɂȂ��Ă����킯�ł��B

�@�����ŋ��߂��Ă���̂́A��������҂Ɗ��҂����͂��Ď��Âɂ����邱�ƁB���̂��߂ɂ́A�݂��ɃR�~���j�P�[�V��������荇���A�a�C���̂��̂ɂ��Ă�A���҂���̌��݂̏Ǐ�ɂ��Ă̗�����[�߂Ă������Ƃ���ɂȂ�܂��B

�u�}�ɂ���Ȃ��Ƃ������Ă��ǂ�����c�c�v�ƁA�Ƃ܂ǂ��l�����邩������܂���B����Ȑl�͂܂��A�M���ł���u���������v���݂���Ƃ��납��n�߂Ă݂�̂͂������ł��傤�B

�@�����E��̋߂��̒ʂ��₷���ꏊ�ɂ����āA���ׂ╠�ɂȂǂŋC�y�Ɏ�f�ł����Ë@�ւ̒�����A�u���̐搶�ɂȂ牽�ł��b����v�Ƃ�����t���݂��Ă����̂ł��B�����Ƃ����Ƃ��ɂ́A���̈�t��ʂ��Đ�����Љ�Ă��炦�Έ��S�ł��B

�@�܂��A�����납�玩���̌��N��Ԃ�c�����Ă����̂��������߂ł��B�s���̃T�C���ɂ��������C�Â����Ƃ��ł���A�������Â��n�߂邱�Ƃ��ł��A�a�C�̏d�lj���h�����Ƃ��ł��܂��B

�����ɍ����u���������v���݂��邽�߂ɂ́A�ʂ��₷����Ë@�ւ���������f���Ă݂܂��傤�B���̍ۂɁA���k���₷�����A���Õ��j�������ƍ������ȂǁA�`�F�b�N���Ă����Ƃ����ł��傤�B

�s���ɑ����C�Â����߂ɂ́A������S�����A�̏d�Ȃǂ��L�^���Ă����̂��������߂ł��B���L��蒠�ł������̂ł����A�g�ɕt���Ă����Ǝ����Ōv�����A�X�}�z�ȂǂɋL�^���Ă����u�E�F�A���u���[���v���֗��ł��B