�y���O���m�z�T�C�g���j���[�A���̂��m�点 2025�N11��13��(��)15:00�\��

�V�X�e�������e�i���X�Ɋւ��邨�m�点

�悭���邲����E���₢���킹

���q�l�̐�

�R���X�e���[������������@�Ƃ́H

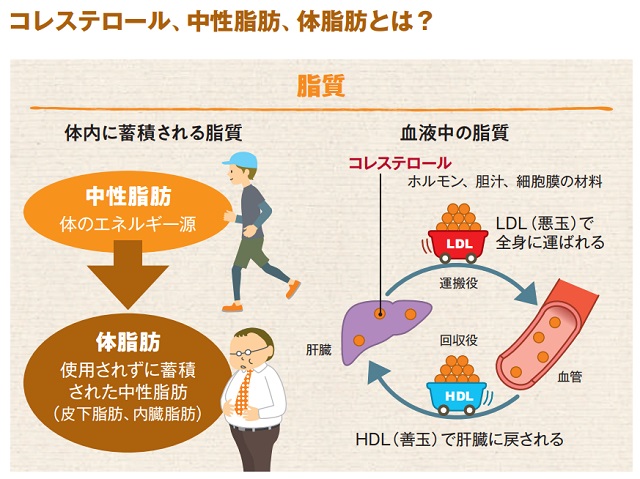

���R���X�e���[���͔N�X�������Ă��܂��B�����̃R���X�e���[���l����������@�ƃ��J�j�Y���ɂ��āA���Ƃɕ����܂����B

�R���X�e���[����������J�e�L���̓���

����:���������R���X�e���[���́A�z��������זE���̍ޗ��ƂȂ�ȂǁA�̂ɂƂ��đ�Ȑ����ł��B�������A�����K���̗���ȂǂŌ�����LDL(���ʁj�R���X�e���[���̔Z�x��������ԁA�܂荂�R���X�e���[�����ǂɂȂ�ƌ��N���X�N�����O����܂��B

�r�c:�����Ɋ܂܂��J�e�L���ƃR���X�e���[���̌����́A1980�N��Ɏn�܂�܂����B�É���w�̌����O���[�v���A�J�e�L���ŃR���X�e���[����������Ƃ������o������ł��ˁB�����ňɓ��������X�̌������Ɉ˗�������A�����������n�܂�܂����B�Y�w�A�g�̑���݂����Ȍ����������킯�ł��ˁB

����:�����A�����̌��N�ւ̊S�����܂�Ȃ��A�ɓ����ł́u�����̃g�N�z�i����ی��p�H�i�j�v���i���J�����邱�ƂɂȂ�A�J�e�L�����R���X�e���[���l��ቺ�����郁�J�j�Y�����𖾂��邽�߁A�R���X�e���[���̌����̑��l�҂ł���r�c�����ɋ��������̈˗������܂����B

�r�c:�����������͂��߂������A���܂��܂ȑf�ނ����Ă��܂������A���̒��ł��ۗ����ăR���X�e���[���̋z����}������ʂ����������̂��A�J�e�L���ł����B�܂��A���ۂɐl�Ԃ�1���Őۂ��ʂ̒��Ō��ʂ��傫���Ƃ����_���A�J�e�L���̒��ڂ��ׂ��_�ł����ˁB

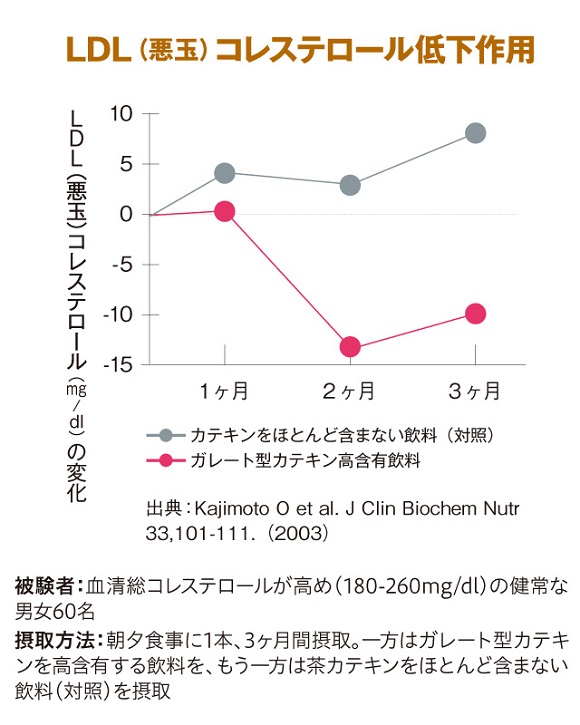

����:1��10�t�ȏ�̗Β������ސl�̃R���X�e���[���l���Ⴂ�Ƃ����������ʂ�����܂����B

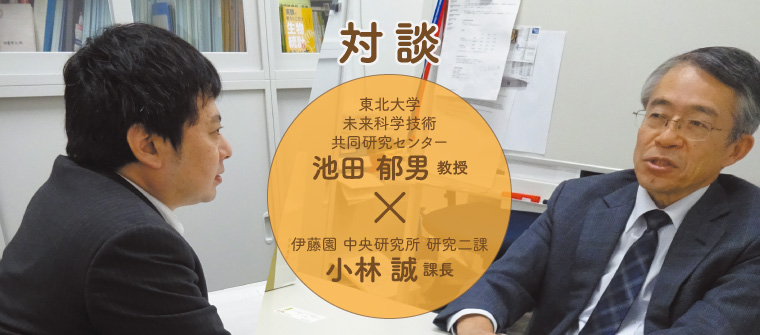

���k��w�@�����Ȋw�Z�p���������Z���^�[�@�r�c��j ����

�̓��ł̃J�e�L���̍�p

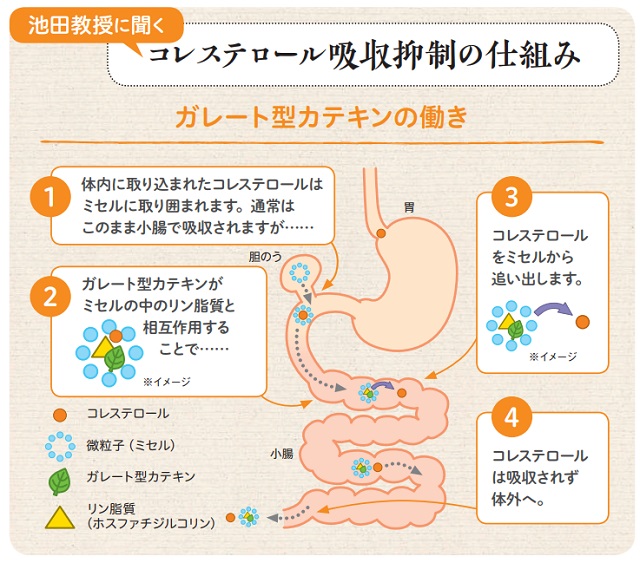

�r�c:�H���Ɋ܂܂��R���X�e���[���͐��ɗn���Ȃ��̂ŁA���̂܂܋z������邱�Ƃ͂���܂���B�̓��Ɏ�荞�܂��Ɓu�~�Z���v�Ƃ��������q�ɕ�܂�A���̌㏬���ւƋz�������̂ł��B�J�e�L���͂��̃~�Z���ɓ��������A�R���X�e���[���̋z����}���邱�ƂŌ����̃R���X�e���[���l��ቺ�����܂��B�z������Ȃ������R���X�e���[���́A���̂܂ܑ̊O�ɏo�čs���܂��B

����:���Ƃ��ƁA�J�e�L���ɂ͎�ނ�����܂��B���̂������t�Ɋ܂܂��J�e�L����4��ނŁA���̂Ȃ��ł��u�K���[�g�^�v�ƌĂ����̂��A���b�̋z����}������A�����R���X�e���[�������炵���肷����ʂ����邱�Ƃ��킩��܂����B�������̌����ł��A�����Ɋ܂܂��K���[�g�^�J�e�L����������������ێ悷�邱�ƂŁA���R���X�e���[���l��LDL�i���ʁj�R���X�e���[���l���ቺ�������Ƃ��F�߂��܂����B

�R���X�e���[����������Ȃ�

�H���ƂƂ��ɃJ�e�L����

�r�c:�R���X�e���[���̋z����}���A�R���X�e���[���l��ቺ�����邽�߂ɂ́A�H���ƂƂ��ɃK���[�g�^�J�e�L����ێ悷�邱�Ƃ����ʓI�ł��邱�Ƃ������ł킩��܂����B

����:�R���X�e���[���͐H������ێ悷��ق��A�̓��ł�����܂��B�H����ۂ�Ə����t���o�܂����A���̏����t�̂Ȃ��ɂ͉�X���̓��ō�����R���X�e���[�����܂܂�Ă���̂ł��B���͑̓��ō����R���X�e���[���̂ق����A�H���Őێ悳���R���X�e���[�������ʂ������A��5�{�قǂ���܂��B

�r�c:�����t�Ɋ܂܂��R���X�e���[���̋z����j�Q����Ƃ����Ӗ��ł��A��͂�H�����ɃJ�e�L����ۂ�̂����ʓI�ł��傤�ˁB

�ɓ����@�����������@������ہ@�ے� ���ѐ�

����:�����́A����l�̌��N���i�̈ꏕ�ƂȂ�\����傢�ɔ�߂Ă��܂��B

�J�e�L�������ł��A�R���X�e���[���̋z���}����̎��b�̗}���ȊO�ɂ��A���܂��܂ȍ�p�����҂���Ă��܂��B

�܂��A�����̂��܂ݐ����ł���e�A�j���́A�F�m�@�\���P�@�\�A�X�g���X�y����p�A�������P��p�Ȃǂ�����Ă��܂��B�J�e�L���A�e�A�j���̂ق��ɂ��A�����ɂ́A�r�^�~��C�A���J���e���A�r�^�~��E�A�t�b�f�AGABA�i��-�A�~�m���_�j�A�J�t�F�C���Ȃǂ��܂��܂Ȑ������܂܂�Ă��܂��B

����ɁA�J�e�L���̗D�G�ȂƂ���́A�u�K���[�g�^�v�J�e�L���̎��u�R���X�e���[���̋z���}���v�u�̎��b�̗}���v�̂悤�ɂ����̂Ȃ��ɓ����Č��ʂ������p������A�̂ɋz������Ă�����ʂ������p�A�������������킹�Ă��邱�Ƃł��B�ق��̐����ł��������������������̂͏��Ȃ��A���҂��������\�ɍ��킹�ď��Ɉ��ݕ�����̂���Ăł��B��X������A������������Ă����Ă��������ƍl���Ă��܂��B

|

���k��w�@�����Ȋw�Z�p���������Z���^�[�@�r�c��j ���� �_�w���m�B���k��w��w�@�_�w�����ȋ������o�Č��E�B��U����͐H�i�Ȋw�i�h�{���w�j�A�H�����w�B�����Ɂw�V�� ���̋@�\�@�q�g�������番�������V���Ȗ����x�i�_�R������������j�ȂǁB |