商品価格改定に関するお知らせ

よくあるご質問・お問い合わせ

お客様の声

いつまでもイキイキと!

若々しい人の生活習慣

同じように年を重ねているはずなのに、人によって異なる「見た目年齢」。若々しい人は何が違うのでしょうか。その秘密は、生活習慣にありそうです。

消化器内科医であり、美腸・美肌評論家としても活躍中の工藤あき先生に老化の仕組みとイキイキと若々しく過ごすために必要なことを伺いました。

消化器内科医

美腸・美肌評論家

工藤あき先生

一般内科医として地域医療に貢献する一方、消化器内科医として、腸内細菌・腸内フローラに精通。腸活×菌活を活かした美肌・エイジングケア治療にも力を注いでいる。NHK『ひるまえほっと』、フジテレビ『ホンマでっか!? TV』など、テレビs書籍、雑誌監修などメディア出演多数。

若々しい人は何が違うの?

画像提供:ピクスタ

「見た目年齢」の違いは生活習慣の影響が大きい

人は生まれてから、過ごした年月の通り平等に老化していくわけではありません(※)。実際、実年齢よりも若く見える人や老けて見える人は、みなさんの周りにもいらっしゃると思います。しかも、若く見える人は体の中の状態も若いと言われています。

なぜ、人によってこのような違いが生じるのでしょうか。最近の研究では、遺伝よりも生活習慣が老化の速度に影響していることがわかってきています。

※ニュージーランドのダニーデン市で約1000人を対象にした「ダニーデン研究」の報告より

そもそも、老化はどうして起こるの?

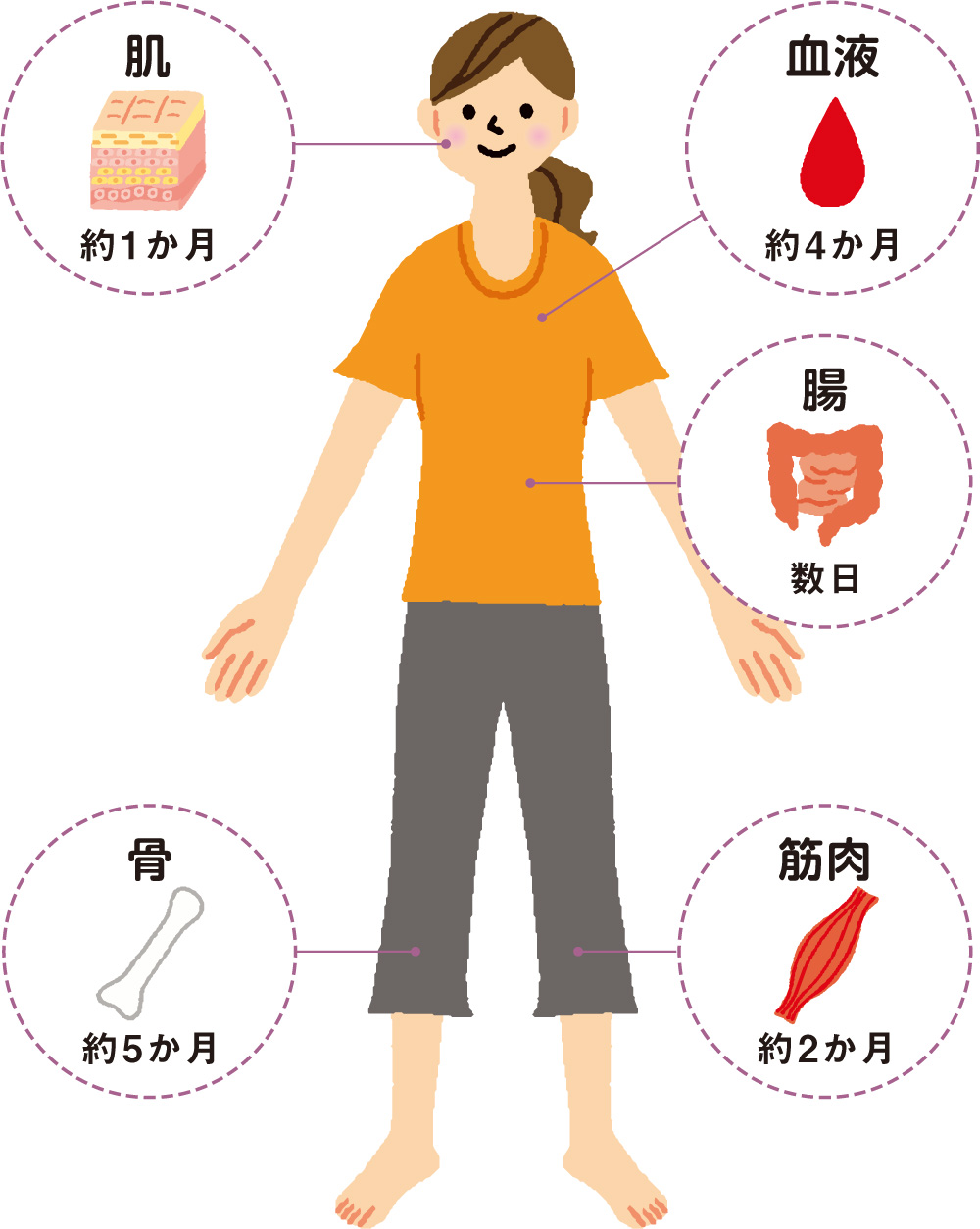

細胞が入れ替わるサイクル

私たちの体の細胞は日々入れ替わり、そのサイクルは部位によって異なります。

入れ替えができなくなってくると各部位の機能も低下し、老化も進行します。

新陳代謝のスピードが年齢とともに低下

私たちの体は、約60兆個の細胞でできていますが、細胞はずっと同じものではありません。古くなった細胞は、日々新しいものに入れ替わっています。これを「新陳代謝」と言いますが、このスピードは年齢とともに低下していきます。

例えば、若いころよりも傷の治りが遅いと感じたことはありませんか。それは新陳代謝が低下しているから。また、低下の原因は加齢だけではありません。偏った食事、喫煙や飲酒、運動不足、睡眠不足、ストレスなど、生活習慣にも影響されます。

新陳代謝には、血液によって必要な栄養素と酸素を全身に運び、不要になった老廃物を回収することが大切。しかし、新陳代謝が低下すると老廃物の排出も遅くなり、体に悪い影響を及ぼします。このような積み重ねの結果が、健康はもちろん、見た目年齢にも影響してくるのです。

老化を早める原因はあるの?

老化を早める2大原因

-

酸化

体内で「活性酸素」が増え過ぎると正常な細胞も攻撃してしまう。

-

糖化

糖質を摂り過ぎるとたんぱく質と結合し、老化を早める物質に。

細胞の酸化と糖化から体を守ることが大事

老化を早めるのは、新陳代謝の低下だけはありません。“体のサビ”と言われる「酸化」と、“体の焦げ”と言われる「糖化」も大きな原因です。

体に取り込んだ酸素の一部は「活性酸素」となり、免疫機能として働くのですが、増え過ぎると正常な細胞まで攻撃します。私たちには、過剰な活性酸素から体を守る抗酸化能力が備わっているのですが、加齢などが原因でこの力が低下し攻守のバランスが崩れると、細胞が損傷を受けてしまうのです。これを酸化(体のサビ)と呼んでいます。

また、糖化(体の焦げ)は、炭水化物や甘いものなどから摂り過ぎた糖がたんぱく質と結合し、老化を促進する物質をつくり出します。

若々しく過ごすためには、新陳代謝を良くして、酸化と糖化から体を守ることが大切。次の項目ではその対策について説明していきましょう。

若々しく過ごすための生活習慣とは?

大切なのは、食事、運動、睡眠の見直し

若々しく元気に過ごすためには、新陳代謝や、体の酸化・糖化に影響する生活習慣の改善が欠かせません。大切なのは食事、運動、睡眠の3つです。

私たちの体は食べたものでできているので、食事は特に重要。ただし食べ過ぎは禁物です。腹八分を心がけたほうがアンチエイジング効果があると言われています。

酸化については、喫煙や飲酒、日焼けも酸化を引き起こすので気をつけましょう。また、抗酸化能力が低下しているぶん、酸化を抑える成分を含んだ食品を摂ることも大切です。

一方、糖化は血糖値が上昇するときに起こりやすいため、血糖値を上げやすい主食よりも先におかずから食べ、間食は控えめに。また、揚げ物や電子レンジの使用など、高温で加熱しすぎた物の摂取も糖化を促進します。できれば、蒸したり、ゆでたりする調理法がおすすめです。

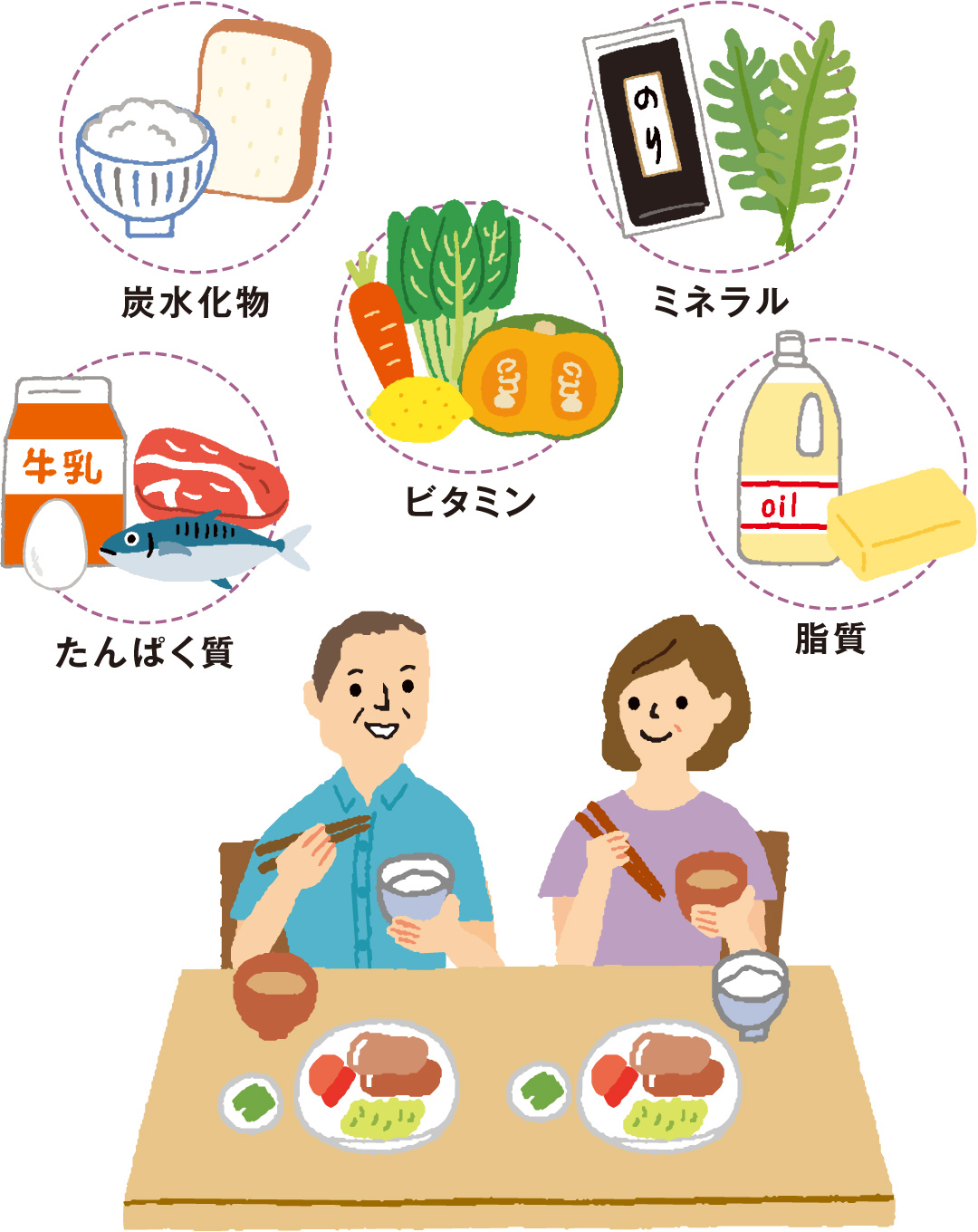

大切にしたい3つの生活習慣

-

バランスの良い食事

私たちの体は食物からできています。5大栄養素と言われる、たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂りましょう。

-

-

適度な運動

筋肉の衰えも老化につながります。長寿の男性は太もも、女性はふくらはぎの筋肉が多いという調査結果も。ただし、激しい運動は活性酸素が発生しやすくなるので、ウォーキングなど軽めの運動を心がけましょう。

-

質の良い睡眠

睡眠は心身の疲労回復に必要なだけでなく、成長ホルモンの分泌量を増やします。老化を防ぎ健康な体を維持するためにも大切です。

-

若々しく過ごすために摂りたい健康成分は?

果物や野菜に含まれるポリフェノールに注目

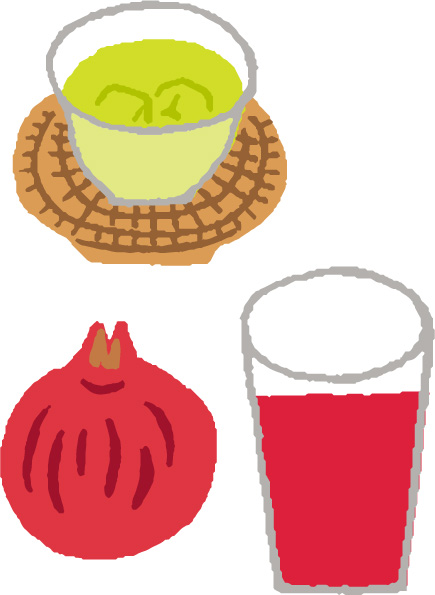

若々しく過ごすために役立つ健康成分のひとつに、みなさんもよくご存じのポリフェノールがあります。ポリフェノールには8000以上もの種類があり、赤ワインやブルーベリーの「アントシアニン」、緑茶の「カテキン」など、さまざまな食品に含まれているのが特徴。摂取しやすく健康に役立つことから、一時、大ブームにもなりました。

同じくポリフェノールの一種で、最近新たに注目されているのが、ざくろやいちご、ラズベリーなどに含まれる「エラグ酸」です。ぜひ、積極的に摂ってみてください。

ポリフェノールを多く含む食品

ポリフェノールの含有量は、緑茶100mlに100〜115mg、赤ワイン100mlに200〜300mgど、食品によって異なります。

※( )は、おもなポリフェノールの種類の名前です。

どのくらいの量を摂ればいいの?

ポリフェノールはこまめに摂ることが

ポイント

1日に摂りたいポリフェノールの量は、1000〜1500mgと報告されています。4時間程度で体内から消えてしまうので、こまめに、毎日続けて摂取することをおすすめします。ただし、ポリフェノール以外の成分の影響も考えなければいけません。例えば、赤ワインの場合、飲み過ぎればアルコールの過剰摂取になってしまうので、気をつけましょう。