商品価格改定に関するお知らせ

よくあるご質問・お問い合わせ

お客様の声

腸活で心も体も健康に!

更年期以降の女性はもちろん、男性も加齢とともに、心も体も不調を感じることが多くなります。 偏った食事や生活習慣など、原因はさまざまですが年齢とともに悪化する腸内環境もそのひとつ。 腸は免疫力や全身の健康に影響を及ぼすと言われています。 「腸活」の大切さを消化器病専門医の江田証先生に伺いました。

医学博士

江田クリニック院長

江田 証 (えだ あかし)先生

自治医科大学大学院医学研究科修了。日本消化器病学会専門医。日本消化器内視鏡学会専門医。米国消化器病学会(AGA)インターナショナルメンバー。自身のクリニックでは、全国から来院する患者を胃内視鏡・大腸内視鏡で診察し、お腹の不調を改善することに生きがいを感じている。テレビ、ラジオ、雑誌などメディア出演多数。著書は『新しい腸の教科書 健康なカラダは、すべて腸から始まる』(池田書店)など、累計出版部数は90万部を超え、中国、韓国、台湾などで6冊の本が翻訳・出版されている。

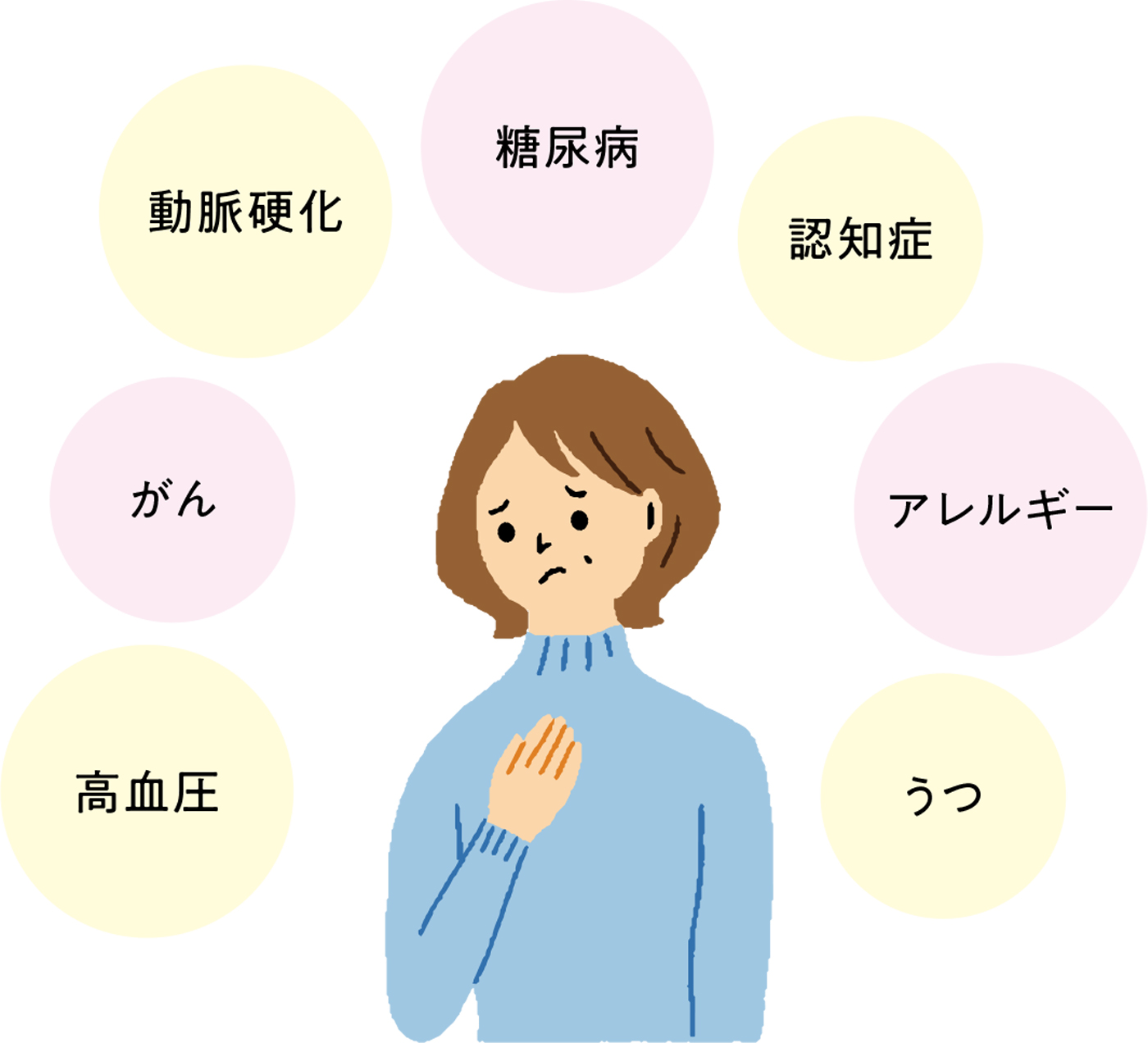

心と体の不調や病気、実は腸が関係している!?

腸内環境の悪化は、がんや生活習慣病、アレルギー、精神疾患など、さまざまな不調や病気の原因になることがあります。

腸で発生した有害物質が全身を巡り問題を起こす

加齢とともに増える不調や病気。原因はさまざまですが、腸内環境の悪化もそのひとつです。腸内細菌によって発生した有害物質が、血流などによって全身を巡り、心身に問題を引き起こします。また、腸にはウイルスや菌から体を守るための免疫機能が備わっていますが、腸内環境が乱れると免疫機能も低下します。腸は、私たちの健康に深く関わっているのです。

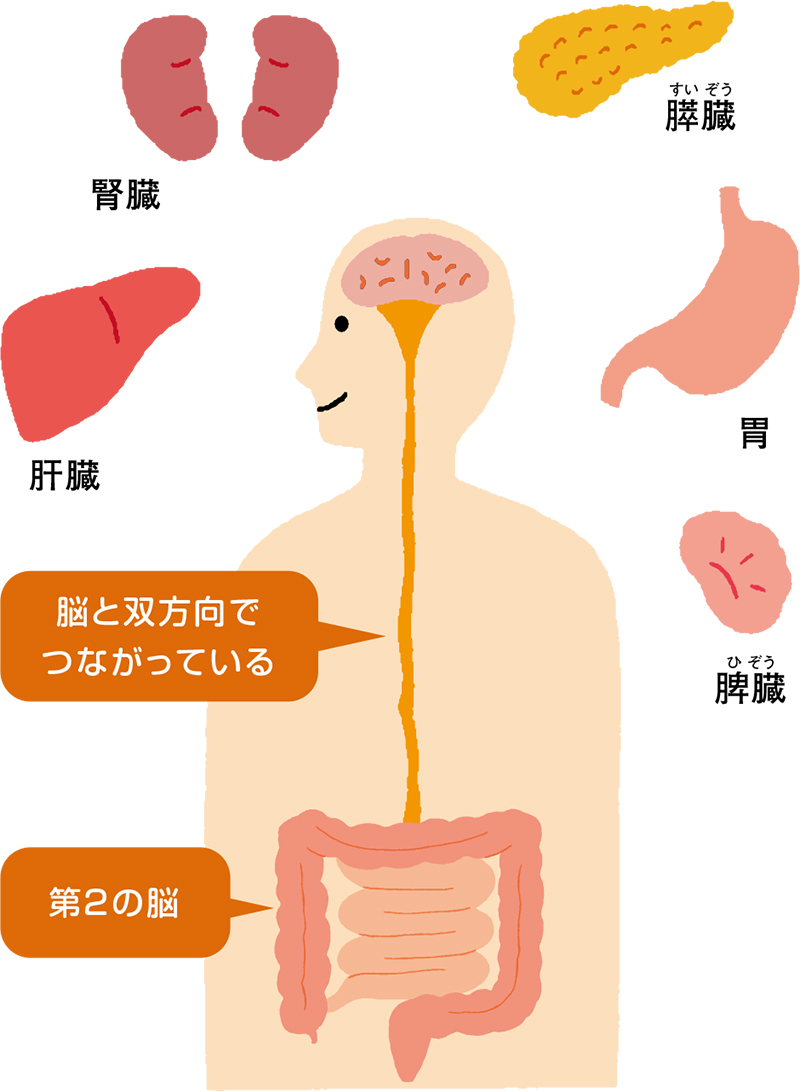

なぜ、腸が全身の健康に影響するの?

腸は「第2の脳」

あらゆる臓器に影響を与えます

脳が一方的に腸をコントロールするのではなく、腸から脳へ届く情報が全身に影響を与えます。腸の問題が全身の問題につながるため、腸内環境を良くすることが大切です。

消化・吸収だけじゃない!腸は多くの臓器と連携

腸には脳に次ぐ約1億個の神経細胞があり、自らコントロールする機能を持つため「第2の脳」と呼ばれています。また、脳と腸は迷走神経を通じて双方向で連携する「脳腸相関」にあります。

例えば、緊張すると下痢や腹痛を起こすのは、脳のストレスが腸に伝わり炎症を起こすからです。

また、腸から脳へ情報が届くことで全身にも影響を与えます。腸に問題があれば、心臓が血流をコントロールしたり、肺が呼吸を整えたりすることで、腸の働きをサポートします。腸は多くの臓器と連携し、全身の司令塔として体内機能を維持しているのです。

つまり、腸の状態が良ければ、全身の健康にもつながるわけです。実際、長寿の人が多い地域に暮らす人々は腸内環境が良いと言われています。

ではどうすれば腸内環境が良くなるのでしょうか。

腸内環境を整える腸活習慣

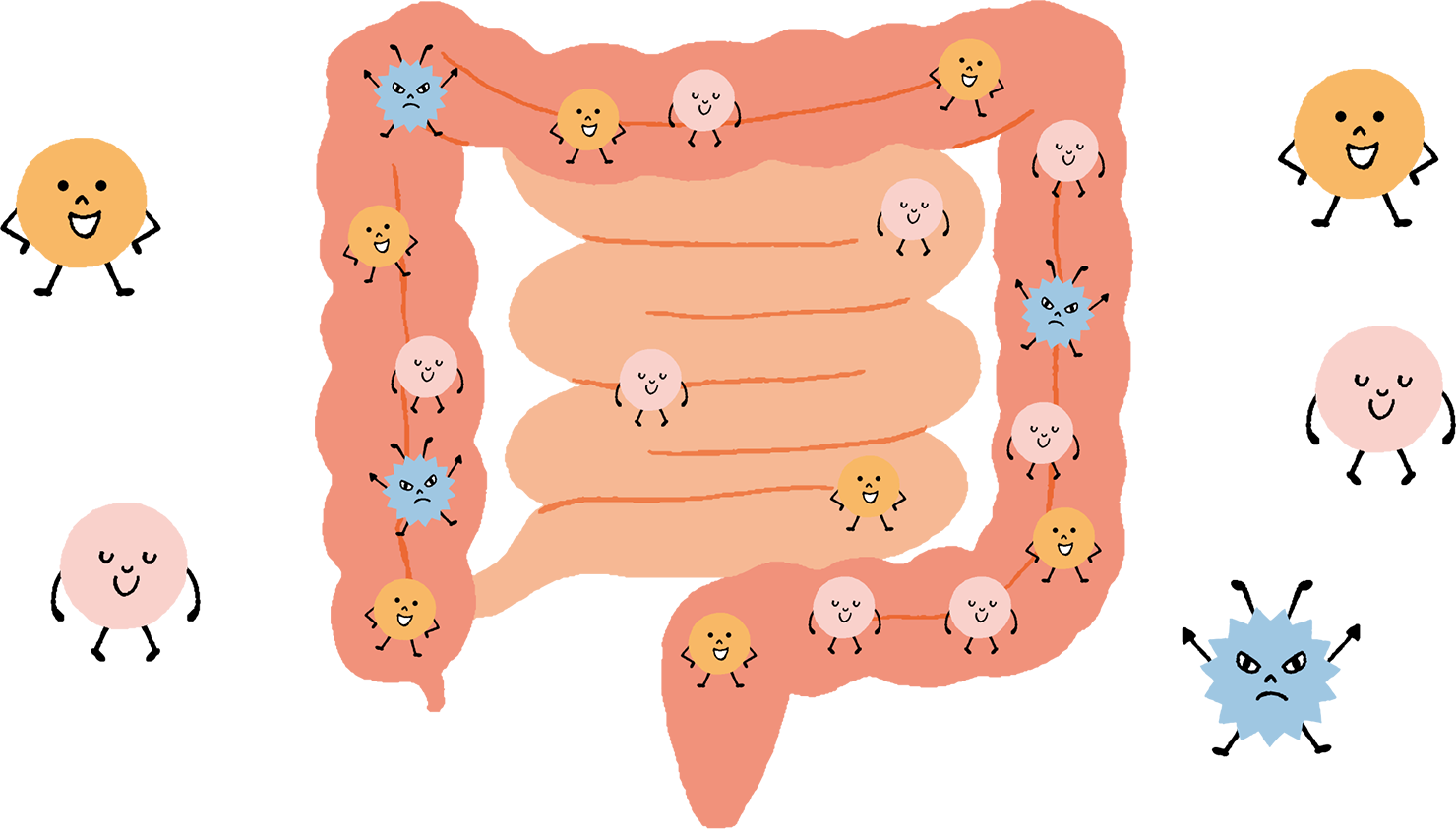

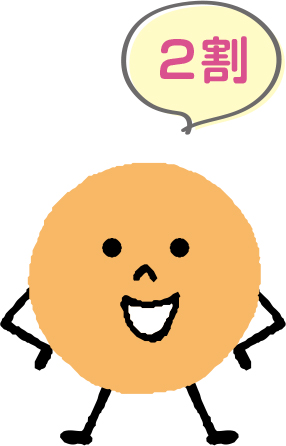

3つに分類される腸内細菌。理想のバランスは2:1:7

-

善玉菌

代表的な菌は乳酸菌や酪酸菌など。食べたものから栄養素をつくり、健康維持に役立ちます。

-

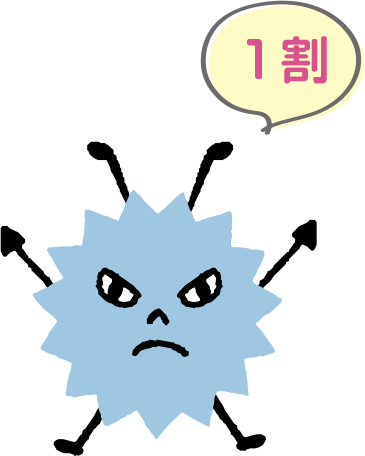

悪玉菌

食べたものをエサに有害物質(毒素)をつくり出し、全身に悪影響を及ぼします。

-

日和見(ひよりみ)菌

腸内細菌の中でもっとも多く、優勢なほうに加勢するため、悪玉菌が増えると一気に腸内環境が悪化する原因になります。

60代以上は腸内環境が悪化。善玉菌を増やすことが大切

腸内環境に大きく影響するのが、食べたものを発酵・分解してくれる腸内細菌です。腸内細菌は、善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3つに分類され、善玉菌は栄養素をつくり、悪玉菌は毒素をつくります。日和見菌は優勢なほうに味方をするので、理想的な割合は善玉菌が2、悪玉菌が1、日和見菌が7。ところが、60歳を過ぎると悪玉菌が増えて腸内環境が悪化するため、善玉菌を増やすことが大切です。

水溶性食物繊維や発酵食品など、善玉菌が喜ぶものを摂るように心がけましょう。一方、悪玉菌は高脂質や高カロリーの偏った食事が好物なので控えめに。

腸内細菌が喜ぶ4大食品で善玉菌を増やす

-

EPA・DHA

青魚などに多く含まれる必須脂肪酸の一種。体内では生成できないため、食事で摂ることが重要。善玉菌が増えやすい環境になるほか、腸の炎症を抑える効果も。

-

-

水溶性食物繊維

海藻やごぼう、ブロッコリー、もち麦などの水溶性食物繊維は、腸内環境を整え、水分を取り込み便をやわらかくします。

-

-

オリゴ糖

はちみつ、玉ねぎ、バナナなど、オリゴ糖を多く含む食品は乳酸菌のエサとなり、善玉菌を増やします。

-

-

発酵食品

ヨーグルトや納豆、みそなどの発酵食品は、善玉菌のエサとなるほか、腸内を弱酸性にして悪玉菌の増殖を抑えます。

-

腸内環境は8週間で劇的に変わる!

ただし、善玉菌が多ければ良いというわけではありません。人の社会と同様、腸内にも多様性が必要で、腸内細菌の種類が多いほど免疫力が上がり、病気のリスクも低くなると考えられています。

菌の種類を増やすためには、いろいろな食品を摂ることが大切。腸内環境は8週間で劇的に変化するので、ぜひ改善に取り組んでみてください。

注意

※食物繊維や発酵食品を摂っているのにお腹の調子が悪いという方は、小腸内細菌増殖症(SIBO)、あるいは過敏性腸症候群の可能性があります。逆効果になりますので、これらを避けるようにしましょう。

品数を増やして細菌の種類を増やす

食事の際は、食品数を増やすために5つの小鉢を目安に用意し、消化が活発に行われる腹7分目を心がけましょう。

食事は4時間以上あける

間食を避け、食事の間隔は4時間以上あけましょう。睡眠中は悪玉菌の増加を防ぐ「腸のお掃除」を行うため、消化・吸収ができるよう寝る4時間前には食事を済ませることが大切です。

-

腸の状態をチェック!

便を観察することで、腸の状態、ひいては健康状態を知ることができます。理想の便はバナナ形。硬すぎず、やわらかすぎず、短時間で排泄できればOKです。

-

-

-

座っている時間を短く

座りっぱなしなど、運動不足は腸内の有害物質を増やしてしまいます。江田先生はスタンディングデスクを利用したり、診察後はこまめに立っているそうです。

-

食事の前にも歯磨きを

口の中に生息している細菌は、就寝中や食間に増殖します。飲食によって細菌が体内に入りやすくなるので、起床時だけでなく、食前にも歯磨きをしましょう。

-

-

-

軟水と硬水を使い分ける

便秘気味の人には「硬水」、下痢気味の人には「軟水」がおすすめ。ミネラル分が多い硬水は腸内に水分を保ちやすく、便をやわらかくする効果が。日本に多い軟水は、胃腸に負担をかけず老廃物を排出します。