商品価格改定に関するお知らせ

よくあるご質問・お問い合わせ

お客様の声

埼玉県済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長

東京医科歯科大学臨床准教授

高山 かおる(たかやま・かおる)

山形大学医学部卒業。東京医科歯科大学大学院皮膚科学教室で医学博士取得。2015年より済生会川口総合病院皮膚科主任部長、2022年より東京医科歯科大学臨床准教授併任。足の大切さを社会に知ってもらう目的で一般社団法人「足育研究会」を組織し、代表として啓発活動を行っている。監修書に『外反母趾、巻き爪、たこ・うおの目を自力で治す』(扶桑社)などがある。

素足になる機会が増えるこれからの季節。足の爪が気になる人も多いでしょう。皮膚科専門医の高山かおる先生に、足の爪の健康を保つ重要性と正しいケアを教わりました。

手の爪に比べて足の爪はケアを怠りがちです。トラブルがあっても痛みがなければ病院へ行く人は少ないのではないでしょうか。

しかし、足の爪はただ指先を保護するだけではなく、足指の力や感覚を補強したり、立ったり歩いたりする際にバランスを取るなど大きな役目を担っています。そのためトラブルを放置すれば生活に支障が出る可能性があるのです。

例えば、爪の端が巻く「巻き爪」や爪が皮膚に食い込む「陥入爪(かんにゅうそう)」があると、指が痛いだけではなく、足の踏ん張る力がうまく働かず、つまずいたり、高齢者の転倒の原因になったりします。また、爪に白癬菌が感染する「爪白癬(つめはくせん)」は、重症化すると爪の厚みが増して、自分では切れなくなることも。

爪の端がCの字のように巻いてしまう状態で、多くは親指で起こります。深爪や合わない靴による圧迫でなってしまうことが多く、また、高齢になるなどして歩く量が少なくなると起こりやすくなります。

爪が周囲の皮膚に食い込み、炎症が起きている状態です。最大の原因は深爪や爪の端を斜めに切るなどの間違った爪の切り方。爪の切り方を変えるだけで改善することもよくあります。

いわゆる「爪水虫」で、かゆみはありませんが、爪の色が変わったり厚くなったりするのが特徴です。足の皮膚がすでに水虫になっている人がかかる場合が多く、塗り薬では固い爪の中まで薬の成分が入っていきにくいため完治が難しく、飲み薬が必要になる場合もあります。

足の白癬菌(水虫)が爪の周囲に侵入し、爪に感染します。

爪のトラブルは、足の洗い方や爪の切り方、歩き方など、何気ない習慣が関係していることが多いため、病院で治療しても再発してしまうことが珍しくありません。そのため、日ごろからセルフケアに努めることが重要です。

まず心がけたいのが、足を清潔にすること。入浴時に洗っているつもりでも、表面をなでる程度の人がほとんどでしょう。爪を切るときは深爪にならないように気をつけて、歩くときはかかとから着地して、しっかり指で踏み込むことを意識してください。靴は安定性がありアーチがしっかり保たれるものを選ぶのがポイント。仕事や行事などでかかとの高い靴を履く必要がある際は、靴を持ち歩いて履き替えるのがおすすめです。

爪のトラブルは健康寿命にも関わります。ぜひ、大切にしてあげましょう。

入浴時に、手やブラシ(柔らかい歯ブラシや爪ブラシなど)を使って指と指の間、爪と指の間、足裏の指の付け根などを石けんで丁寧に洗いましょう。爪の乾燥もトラブルの原因になるため、入浴後はオイルやハンドクリームなどで保湿します。

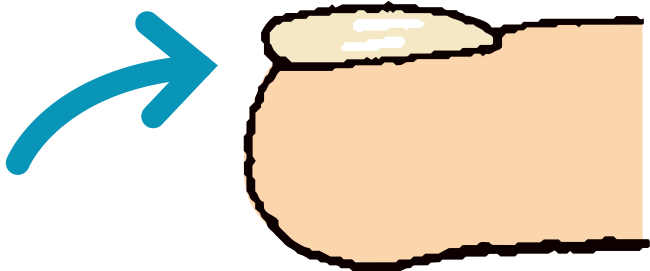

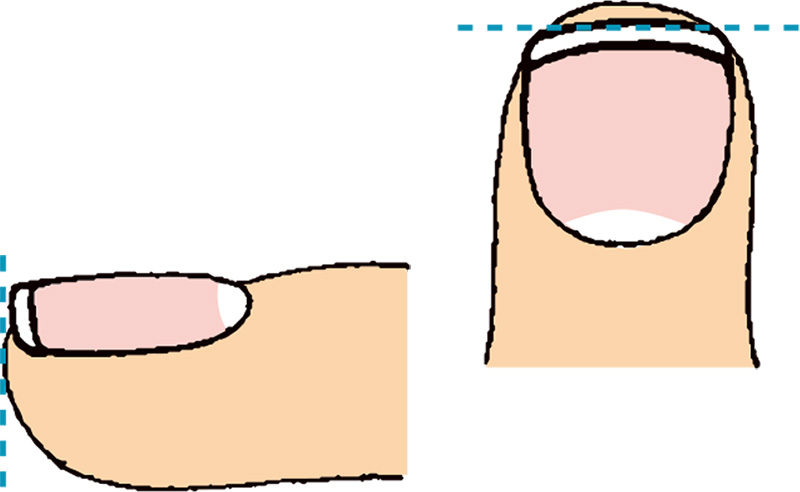

足の爪は、深爪にならないよう端から端まで平らに切る「スクエアカット」が基本です。切れ味が良い爪切りを使い、長さは指の長さと同じくらいになるように。角が気になる場合はほんの少しカットしたり、やすりで削りましょう。

足を圧迫せず、足のアーチ構造をサポートしてくれるものを選ぶのが大切です。ひも靴や面ファスナーが付いたものなど、甲の部分をしっかりと包み込むよう調整できるタイプのものがおすすめ。サンダルはフラットで、かかとをホールドするタイプのものを。