商品価格改定に関するお知らせ

よくあるご質問・お問い合わせ

お客様の声

2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年。11月24日には、日本の伝統的な食文化の継承を目的に制定された「和食の日」を迎えます。和食とともに供されてきたお茶も日本の食文化のひとつ。お茶の知識を深めて、もっとおいしく楽しみませんか。伊藤園のお茶の専門家である、ティーテイスターがお教えします!

伊藤園

健康食品部

ティーテイスター1級

鈴木 実

ティーテイスターとは?

伊藤園社員がお茶に関する高い知識をもち、啓発活動が行えるよう実施している社内資格で、厚生労働省にも認定されています。試験は学科、検茶、口述が行われ、茶文化からおいしいお茶の入れ方など幅広い知識と技能が必要。社員5,205人のうち、1級保有者はわずか19人と狭き門です(2023年5月時点)。

お茶の味わいを引き出すコツをお伝えします

一汁三菜の和食は健康に良いと注目され、食生活の改善に取り入れる人が増えています。その和食とともに供されてきたお茶も日本の伝統文化のひとつ。渋み、苦み、旨みなどの独特な味わいをもち、昔から健康に良いとされてきました。

そんなお茶の味わいを最大限に引き出すためには、種類や特徴に合わせた正しい入れ方を知ることが大切です。

日ごとに寒さが増し、温かいお茶がおいしい季節。今回は、意外と知られていないお茶の種類や、おいしい入れ方をご紹介します。

お茶の種類・特徴を知ろう!

時期・栽培方法・加工でさまざまなお茶に

緑茶にはさまざまな種類があり、栽培方法、摘み取る時期、加工などによっていろいろなお茶ができあがります。

例えば、春に摘み取られる一番茶は旨みの成分であるテアニン、渋みの成分であるカテキンも豊富に含まれ、1年の中で最も品質が良いとされています。

また、栽培方法には日光を浴びて育つ「露地(ろじ)栽培」と、日光を一定期間さえぎる「被覆(ひふく)栽培」があります。光を浴びるとカテキンが生成されるので、旨みと渋みのあるお茶になり、代表的なものが煎茶です。一方、光をさえぎると、カテキンの生成が抑えられ、玉露のように渋みが少なく、旨みが豊かな味になります。

日光を浴びて育つ「露地(ろじ)栽培」

-

煎茶

緑茶の中で、最もよく飲まれている代表的なお茶。程よい旨みと渋み、さわやかな香りが特徴です。

緑茶の中で、最もよく飲まれている代表的なお茶。程よい旨みと渋み、さわやかな香りが特徴です。

-

深蒸し煎茶

茶葉の蒸し時間を、煎茶の約2倍長くすることで茶葉が細かくなり、青臭みや渋みが少なく、味も色も濃く出ます。

茶葉の蒸し時間を、煎茶の約2倍長くすることで茶葉が細かくなり、青臭みや渋みが少なく、味も色も濃く出ます。

-

番茶

煎茶と同じ製法ですが、時期、品質、地域など主流から外れた「番外茶」が語源といわれるお茶です。

煎茶と同じ製法ですが、時期、品質、地域など主流から外れた「番外茶」が語源といわれるお茶です。

-

ほうじ茶

煎茶、番茶、茎茶などをキツネ色になるまで強火でほうじることで、香ばしさを引き出したお茶です。

煎茶、番茶、茎茶などをキツネ色になるまで強火でほうじることで、香ばしさを引き出したお茶です。

-

玄米茶

蒸した米を炒り、番茶や煎茶などを加えた香ばしいお茶。米が入っている分、カフェインが少ないのが特徴です。

蒸した米を炒り、番茶や煎茶などを加えた香ばしいお茶。米が入っている分、カフェインが少ないのが特徴です。

-

玉緑茶

細長く整える工程がなく、丸い形状に仕上げたお茶で「ぐり茶」とも呼ばれます。まろやかな味わいが特徴。

細長く整える工程がなく、丸い形状に仕上げたお茶で「ぐり茶」とも呼ばれます。まろやかな味わいが特徴。

日光をさえぎって育つ「被覆(ひふく)栽培」

-

玉露

新芽が2〜3枚開き始めたころに、20日前後、日光をさえぎって育てたお茶。渋みが少なく、旨みが豊富なのが特徴。

新芽が2〜3枚開き始めたころに、20日前後、日光をさえぎって育てたお茶。渋みが少なく、旨みが豊富なのが特徴。

-

かぶせ茶

玉露の栽培を簡略化し、7日前後、日光をさえぎって育てたお茶。玉露の旨みと煎茶のさわやかさが楽しめます。

玉露の栽培を簡略化し、7日前後、日光をさえぎって育てたお茶。玉露の旨みと煎茶のさわやかさが楽しめます。

-

抹茶

茶葉を蒸した後、もまずに乾燥させ、茎や葉脈を取り除いた「てん茶」を石臼や微粉砕機でひいて粉にしたもの。

茶葉を蒸した後、もまずに乾燥させ、茎や葉脈を取り除いた「てん茶」を石臼や微粉砕機でひいて粉にしたもの。

その他

上記以外にも、煎茶や玉露の仕上げで、新芽の茎だけを選別した「茎茶」、若芽の先の部分を選別した「芽茶」、細かい粉だけを抽出した「粉茶」があります。蒸し時間で変わるお茶の色と味わい

お茶は加工によっても特徴が異なります。1次加工は「荒茶加工」と言い、生の葉を蒸して、もんで、乾燥することで、形が不ぞろいで水分も多い半製品の「荒茶」となります。この中でお茶の味・香り・色などが決まる重要な工程が、茶葉を蒸す「蒸熱」です。蒸し時間の長さによって「浅蒸し」「中蒸し」「深蒸し」と言い、時間が長いほど色も味も濃くなります。

2次加工の「仕上げ加工」では、変質しやすい「荒茶」を貯蔵に耐えられるものにし、香りや味を整えることで、特徴あるさまざまなお茶ができあがります。

-

浅蒸し約20〜30秒

蒸し時間が短いため細く整った形のお茶。澄んだ淡い色で、すっきりとした味わいです。

-

中蒸し約30〜40秒

一般的な煎茶の蒸し時間です。浅蒸しより色が濃く、少しコクのある味わいになります。

-

深蒸し約40〜60秒

通常の約2倍長い時間をかけて蒸すため、お茶の葉が細かくなり、色も味も濃く出ます。

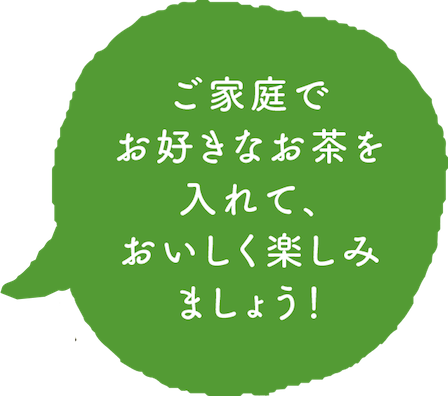

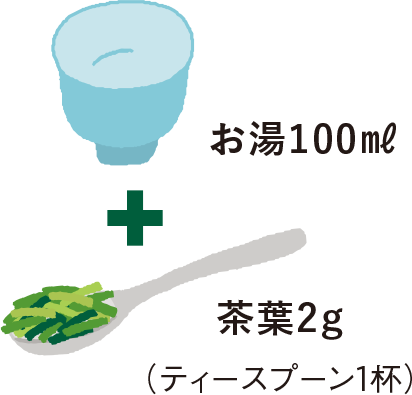

おいしいお茶の入れ方

お茶の種類で変わる入れ方。水は軟水がおすすめ

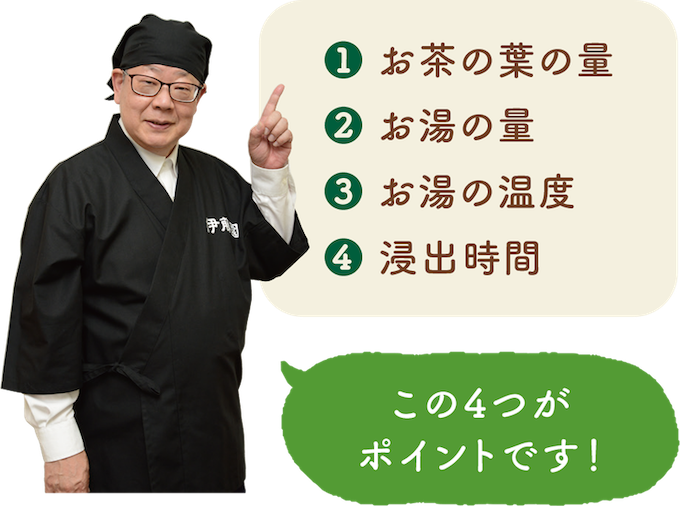

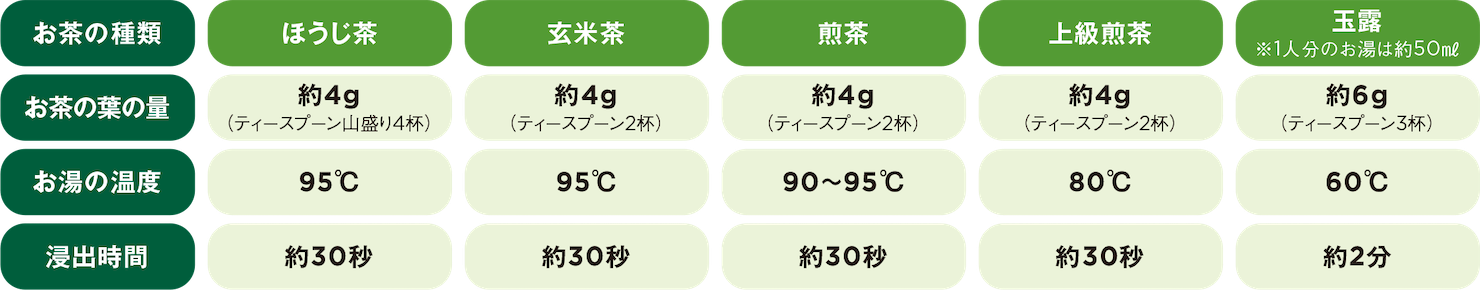

ポイントは「お茶の葉の量」「お湯の量」「お湯の温度」「浸出時間」の4つ。これらはお茶の種類によって変わるので、特徴をよく知ることが大切です。

また、水も重要でお茶に適しているのは「軟水」です。日本の水は軟水ですが、水道水には塩素が含まれているので沸騰させてから使いましょう。市販のミネラルウォーターを使う場合、外国産は硬水が多いので、国産に多い軟水を選んでください。

❶お茶の葉の量

お茶の葉は正確に量ることが大切。茶さじやティースプーンに1杯と言っても、種類によって葉の形状が異なるため、ひとさじ分のg数が違います。1杯分の目安である2gがお好みのお茶でどのくらいか、覚えておくと便利です。

❷お湯の量

急須にお茶が残ったり、足りなくなったりしないよう、湯のみに入るお湯の量を確認しましょう。例えば小さな湯のみの場合、八分目で100㎖程度です。お湯の量茶葉2gに合わせて、お茶の葉の量も調整しましょう。

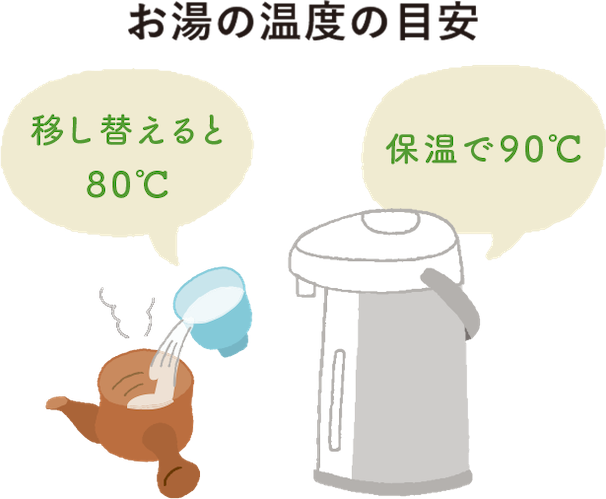

❸お湯の温度

渋み成分のカテキンは約80℃以上の高温で、旨み成分のアミノ酸は約50℃以上の低温で溶け出します。煎茶は80℃以上で、玉露は60℃程度がおすすめ。また、玄米茶やほうじ茶は高い温度のほうが香り立ちが良くなります。

ポットから湯のみに入れて、

急須に移すとお湯の温度は約10℃下がります。

❹浸出時間

浸出時間もお茶の種類で異なります。例えば、玉露は低温の湯でじっくりと旨み成分を引き出しますが、深蒸し煎茶は茶葉が細かく渋みや旨みの成分が溶け出しやすいため、短時間でもおいしくいただけます。

2人分(約200㎖)のお茶の入れ方

代表的なお茶を例に、2人分でお湯の量を約200㎖にした場合の入れ方です(ただし玉露は1人分約50㎖)。上級煎茶(100g800円以上が目安)や玉露は旨み成分を豊富に含むため、渋みを抑えて旨みを引き出すよう、低温で入れます。

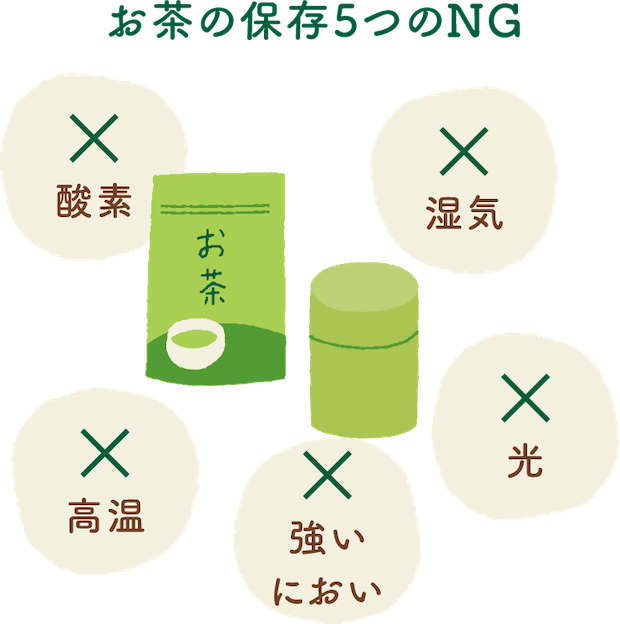

お茶の保存方法にも気をつけよう!

湿気や酸素は大敵。 密封性のある容器で保存を

お茶の品質が低下する原因は、湿気、酸素、光、高温、強いにおいの5つ。未開封の場合は冷蔵庫や冷凍庫で保存できますが、冷たい状態で開封すると、温度差で水滴が発生するので、使うときは常温に戻しましょう。

開封後は、密封性と遮光性のある容器に移し、冷暗所に保存します。冷蔵庫は、ほかの食品のにおいを茶葉が吸収するため、避けましょう。また、いつでもおいしく飲むためには、1か月程度で使い切れる量を購入することをおすすめします。

動画でも、美味しいお茶の入れ方がご覧になれます!

https://www.itoen.jp/movie/oi/伊藤園は、茶文化を通じて

「和食文化の保護・継承」に取り組んでいます。

伊藤園ティーテイスターによる

「お茶の出前授業」

一般社団法人和食文化国民会議(略称:和食会議)は、「和食:日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録申請を契機に、和食文化を次世代へ継承するための活動を展開しています。

伊藤園は、和食会議に2015年の設立当初から参画。子どもたちへの食育活動として、小中学校や保育所などへ伊藤園のティーテイスターが伺い「お茶の出前授業」を実施するなど、和食とともに供されるお茶の継承活動を行っています。